pour les spectateurs c'est clair que c'est pas toujours la joie, y'a une femme qui etait avec sa fille de 5 ans qui pleurnichais

sinon ouais brad bird c'est le meilleur

La recette cachée de "Ratatouille"

LE MONDE | 19.09.07 | 18h35 • Mis à jour le 19.09.07 | 18h35

En argot militaire, le rata n'est pas seulement un mauvais ragoût, il peut encore être touillé (mélangé) à loisir. Pour les Niçois, la ratatouille est au contraire une délicate préparation de légumes revenus à l'huile d'olive. Ratatouille est aussi le titre du dernier film d'animation des studios Disney-Pixar, en tête du box-office depuis sa sortie le 1er août.

C'est une comédie magique - du "temps que les bêtes parlaient" - qui met l'accent sur l'opposition entre ville et champs, entre nature et culture, hommes et animaux, dans un contexte narratif consacré à la restauration et à la gastronomie.

L'histoire, vue par les Américains, se passe à Paris, capitale mondiale du goût, ce qui n'est pas le moindre paradoxe de ce film. Elle s'inspire autant de la fable Le Rat de ville et le Rat des champs, du bon La Fontaine, que du Joueur de flûte de Grimm, conte cruel où le musicien n'est autre qu'un dératiseur, dans la petite ville de Hamelin, en Basse-Saxe (Allemagne).

L'histoire débute à la campagne, endroit peu agréable où le héros du film, Rémi, le raton craquant doué pour la cuisine, peine à se nourrir, avec sa famille. La nature est polluée, la calme verdure presque sinistre. La civilisation, qui apparaît sous les traits d'une mégère hystérique, sorte de Ma Dalton qui manie la mort- aux-rats (pesticide) et la carabine avec une égale énergie, est bien l'ennemie de la nature.

Le raton gourmand et charmeur émigre bientôt avec tous les siens en ville, comme une tribu affamée du tiers-monde, en empruntant la rivière, qui débouche - est-ce un hasard ? - sur l'égout, cloaca maxima de la capitale séquanaise. Du naufrage, Rémi réussit à sauver le livre de recettes du grand cuisinier Auguste Gusteau, dans lequel il a appris à lire. Son titre, Tout le monde peut cuisiner, ouvre au jeune rongeur l'espoir insensé d'être un jour le successeur de son mentor. La gastronomie, caractère reconnu du génie national français, est incarnée ici par le bonhomme Gusteau, fantôme rigolard et obèse, qui vient hanter son ancien restaurant au décor vaguement inspiré de la salle à manger ovale du Bristol.

A l'exception de Paris, véritable protagoniste de l'histoire, toute ressemblance avec des personnages vivants ou ayant existé - comme Bernard Loiseau, grand chef qui mit fin à ses jours en 2003 - étant nécessairement fortuite, l'on ne s'attardera pas sur le fait que le chef Gusteau est mort parce qu'il avait perdu une étoile. Pas plus qu'on ne soulignera que son prénom (Auguste) est aussi celui de l'illustre Escoffier (1846-1935). On ne s'étendra pas davantage sur un épisode de la vie amoureuse de Paul Bocuse, comme modèle de Gusteau, dont la filiation est établie dans le film par un test ADN.

L'autre héros du film n'est autre que ce fils de Gusteau, l'innocent Linguini, né au hasard des amours ancillaires de son père et d'une serveuse de passage. Le message est clair : la cuisine est une passion, et Cupidon y règne en maître. Hélène Darroze, consultée par la production du film, l'avait laissé entendre déjà, dans Personne ne me volera ce que j'ai dansé (Le Cherche-Midi, 2005, 55 euros), ouvrage très personnel qui mêlait recettes et récit de passions fulgurantes.

Faut-il voir dans le portrait d'Anton Ego, personnage de critique culinaire plus enclin à commenter ses aigreurs d'estomac que son plaisir, autre chose qu'une caricature générique ?

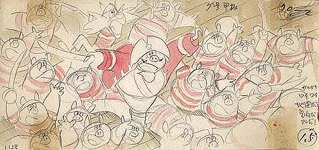

Les cuisiniers apprécieront. La brigade où est tombé le raton gourmand et sensible est un enfer. La plupart de ses membres sont des tricheurs, des robots obtus, rivés à une pratique esclavagiste, contraignante et machiste sous l'autorité d'une sorte de Speedy Gonzalès, successeur de Gusteau.

La cuisine officielle est caricaturée dans l'imagerie du grand restaurant, entreprise pléthorique et mensongère, au service des magnats de l'agro-alimentaire. Le bon produit, s'il existe encore, est surpayé avec pot-de-vin versé à un intermédiaire très franchouillard. Erreur, c'est en sens inverse que, parfois, les enveloppes circulent.

Les rats qui dominent la scène sont tout aussi ambivalents. Innocents dans leur être naturel, ils sont pestiférés et traités comme tels par Pompidou, l'agent des services d'hygiène. Ce trait narratif renforce l'idée qu'aujourd'hui nature et civilisation sont en guerre, et que seul l'humour critique sauve la partie.

Le critique gastronomique est hilarant, son aspect trompeur, son pouvoir surfait. Anton Ego est cependant maître de vérité, comme un sophiste athénien. Il décèle le vrai, à la faveur d'une simple ratatouille qui lui rappelle celle de son enfance. L'innovation en cuisine, c'est le pur retour aux racines, celles de l'enfance privilégiée, rurale et traditionnelle. Attention, ce trait consolateur est peut-être une farce, une ultime pirouette de Brad Bird, auteur du film. Quel frisson d'allégresse cependant à voir le critique, soudain en culotte courte, manger son "rata" avec délice. Le trait est percutant.

La gastronomie est un rêve utopique qui suppose un acte culinaire sincère, seul capable de sauver l'inspiration, c'est-à-dire le rapport singulier et goûteux que nous entretenons avec la nature. Tout le monde peut cuisiner, même les rats qui prennent possession de la brigade en un bien étrange sabbat. Ne boudons pas notre plaisir, allons déguster Ratatouille.

Jean-Claude Ribaut

Article paru dans l'édition du 20.09.07.